新华社“新时代中国调研行”之“长江篇”,以行进式融合报道的方式聚焦长江流域生态保护发生的转折性变化,长江经济带经济社会发展取得的历史性成就,展现新时代高质量发展的生动实践。

科技力量在长江经济带生态修复、污水治理、能源开发、生物多样性保护等领域发挥了重要作用,本专题集纳了星天地娱乐城官网

在长江经济带经济社会发展中贡献的科技力量。

守护长江的“微笑”

来源:新华网 金立旺 程敏 肖艺九 王乙杰 伍志尊 方亚东【字号:大 中 小】

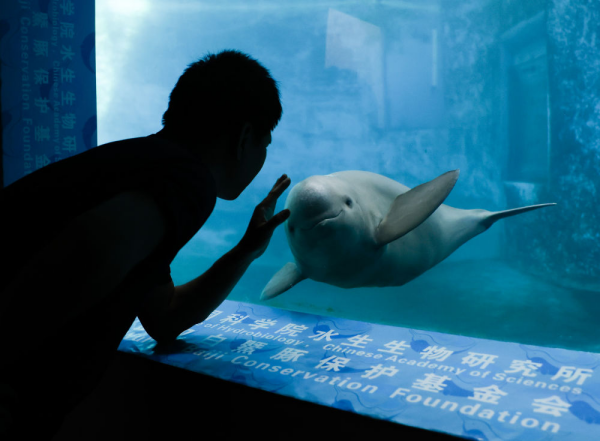

7月5日,长江江豚“淘淘”在白鱀豚馆水中游动。

7月5日,一头长江江豚在白鱀豚馆水中游动。

7月12日,两头长江江豚在白鱀豚馆水中游动。

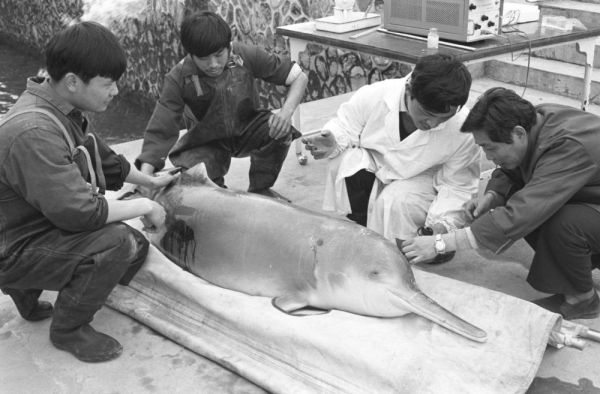

1984年8月,水生所白鱀豚研究组的科研人员正在为白鱀豚“淇淇”进行超声波检查。新华社记者于澄建摄 (1984年8月30日发)

这是2000年1月,科学家在“淇淇”身上皮肤破损处涂药膏。新华社记者程敏摄(2000年1月14日发)

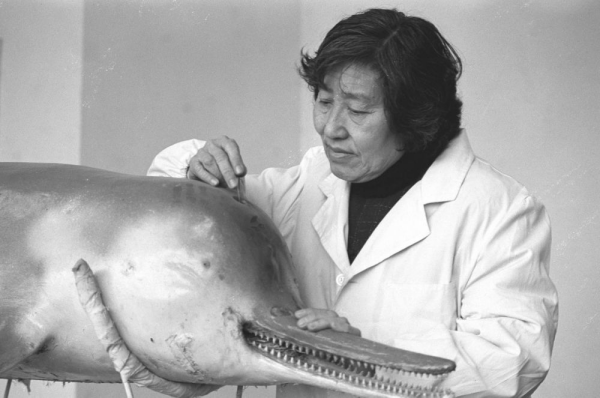

水生所研究员陈佩薰。新华社记者于澄建摄(1987年3月2日发)

2000年1月,最早进行白鱀豚人工饲养与研究的陈佩薰(左一)、老专家刘仁俊(左二)及当时负责白鱀豚保护与研究的王丁(左三)和张先锋(右一)。新华社记者程敏摄(2000年1月14日发)

6月27日拍摄的湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区(无人机照片)。

6月27日,水生所鲸类保护学科组学生在天鹅洲江豚放归适应区水域回收声学检测设备。

6月27日,水生所鲸类保护学科组学生在天鹅洲江豚放归适应区水域回收声学检测设备。

7月12日,水生所副研究员郝玉江在白鱀豚馆观察长江江豚。

6月29日,训练员王超群(左)、邓正宇在白鱀豚馆内观察长江江豚。

7月12日,训练员在白鱀豚馆给长江江豚喂食。

7月12日,训练员在白鱀豚馆给长江江豚喂食。

7月12日,训练员王超群在白鱀豚馆给长江江豚喂食。

7月12日,训练员在白鱀豚馆给长江江豚喂食并做B超检查。

4月25日,工作人员将江豚转运至人工蓄水池内等待放归。

4月25日,工作人员将来自长江天鹅洲故道的迁地保护长江江豚分批放归进入长江干流新螺和石首江段。

2022年9月23日,水生所副研究员郝玉江在湖北石首水域观测长江江豚。

2022年9月23日,科考人员在湖北石首水域观测长江江豚。

在湖北省宜昌市江边,长江江豚在水中嬉戏(2021年5月10日摄)。

在湖北省宜昌市江边,长江江豚在水中嬉戏(2021年5月10日摄)。

在湖北省宜昌市江边,长江江豚在水中嬉戏(2021年5月10日摄)。

在湖北省宜昌市,长江江豚在水中嬉戏(2022年10月12日摄)。

在湖北省宜昌市,长江江豚在水中嬉戏(2021年5月11日摄,无人机照片)。

编者按:

长江,我国第一大河,中华民族母亲河。长江干流流经青海、西藏、四川等11个省区市。长江经济带横跨我国东中西三大板块,人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。

从6月15日起,新华社“新时代中国调研行”之“长江篇”小分队从长江源头出发,沿江而下,一路前行至长江入海口,以行进式融合报道的方式聚焦长江流域生态保护发生的转折性变化,长江经济带经济社会发展取得的历史性成就,展现新时代高质量发展的生动实践。

从6月29日起,我们开始陆续推出相关报道。

这是一个我国三代科学家接力救护白鱀豚、江豚的故事。

从近百岁高龄还惦记鲸豚保护的陈佩薰,到虽已达退休年龄、仍奔波在生态保护一线的王丁,到正值壮年、从事江豚保护的郝玉江,三代科学家接力保护着长江鲸豚,守护长江的“微笑”。

陈佩薰

1980年1月12日,一头白鱀豚遭渔民误捕,随后被送至星天地娱乐城官网 水生生物研究所(以下简称水生所)救治。虽然条件简陋,但是经过科学家们的努力,这头白鱀豚成功获救,被命名为“淇淇”。

“淇淇”是我国第一头也是唯一一头长期人工饲养的白鱀豚,在为它而建的白鱀豚馆生活了22年185天后,于2003年7月14日去世,解剖结果显示是“寿终正寝”。令人悲伤的是,2007年,白鱀豚被宣布功能性灭绝。

救治“淇淇”的牵头人是水生所白鱀豚研究组负责人、研究员陈佩薰。当年她正好53岁,两年前刚从鱼类研究“转战”白鱀豚保护研究。陪伴“淇淇”22年的陈佩薰先生,在“淇淇”去世后,一直关心着长江江豚保护研究。

陈佩薰先生于1991年卸任学科组长,今年她刚过完96岁生日。经常去探望她的学生、水生所研究员王丁说,老人年事已高,记忆衰退,已不认得他,但每次去她都会讲:过两天我带你们到长江去考察,我们去看白鱀豚、江豚。

“别的事情都不记得,心里面就记得这么一件事。”

王丁

1958年出生的王丁研究员于1982年2月加入陈佩薰先生的白鱀豚研究组,物理学专业背景的他加入团队后,一开始主要从事声学方面的研究。

从24岁至44岁,生命中他有21个年头和“淇淇”有交集。“从淇淇身上,我们学到了很多,包括对这个物种的一些基本知识的了解,比如说它的发声、它的听觉能力。”

眼睁睁看着这么一个奇妙的美丽物种就在我们眼前消失,王丁心里留下深刻印迹。馆里没有白鱀豚了,馆名依然叫白鱀豚馆,武汉白鱀豚保护基金会也没有更名——这是1996年接任学科组长的王丁的坚持。

“白鱀豚这三个字就是个符号,它告诉你以前发生了什么事,我们以后为了避免这种悲剧发生,我们应该做什么。所以它应该成为一个警示信号。”王丁说。

1986年,白鱀豚研究组总结出鲸豚保护三大措施,分别是:就地保护、迁地保护和人工饲养与繁育。1990年,首批5头长江江豚成功迁入湖北石首天鹅洲长江故道;1992年,在水生所建议和推动下,湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区成立……来不及在白鱀豚身上实施的保护方案正好用于江豚保护。

“如果世界上所有的野兽都消亡了,人类也会因为巨大的精神孤独而死亡。我们把自然保护好了,自然会回馈我们。保护自然,就是保护我们自己。”王丁这样强调保护鲸豚的意义。

“现在不能说长江江豚已经进了保险箱了,但是可以比较肯定地说,长江江豚的保护前景是比较光明的。长江江豚不能再走白鱀豚灭绝的老路了,这一点,现在我们有充分的信心。”王丁说。

郝玉江

2003年,“淇淇”去世后一年不到,1971年出生、在高校当讲师的郝玉江师从王丁研究员开始读博。毕业后,他觉得这份工作很重要,支付定向培养违约金后留了下来,至今从事长江江豚保护和研究工作正好20年。

郝玉江副研究员没有亲眼见到活着的“淇淇”,但他看过许多关于“淇淇”的影像资料,郝玉江说,他有很多次,梦见长江里面发现白鱀豚。

江豚妊娠期是12个月,为什么需要这么长时间?江豚以胖为美,为什么没有出现由肥胖引起的一些疾病?江豚如何做到两个大脑半球交替休息,以单半球慢波睡眠方式在水中进行休息的?……“微笑天使”长江江豚身上许多奇特属性吸引着郝玉江。

长江江豚是长江生命力的“晴雨表”,也是长江生态健康的指示物种,是长江大保护成效的“显示器”。“长江江豚是整个长江生态系统里面的旗舰物种,因为它处于食物链顶端,它的生存状况实际上反映着整个长江生态系统的健康状况。从这个意义上讲,长江好不好,江豚说了算。”郝玉江说。

据郝玉江介绍,目前白鱀豚馆里,一共饲养着11头江豚,其中2头来自鄱阳湖,5头来自天鹅洲保护区,4头在馆里出生成活。同时,国内陆续建立起多个迁地保护区和就地保护区,各迁地保护区内的江豚种群数量约为150头,且均能自然繁殖,每年有超过15头以上江豚出生。今年4月25日,来自长江天鹅洲故道的4头迁地保护长江江豚分批放归进入长江干流新螺和石首江段,顺利完成长江江豚保护技术体系的最后一个关键的技术闭环。

经历过四次全流域长江江豚科考的郝玉江,见证了江豚种群数量的历史性“止跌回升”。农业农村部2022年全流域长江江豚科考数据显示,长江江豚自然种群数量为1249头。郝玉江去年参加了第四次全流域长江江豚科考,担任宜昌到城陵矶这一段的组长。“我们坐船沿江一路走下来,可以看到更多的绿色,长江岸线也更加自然,水里的鱼也变多了。我们更加乐观地相信,‘微笑天使’长江江豚会有一个更好的未来。”

(责任编辑:侯茜)

© 1996 - 星天地-星天地娱乐城官网 版权所有 联系我们 地址:北京市三里河路52号 邮编:100864

京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002